いよいよロゴのシリンダーヘッドをオーバーホールして行きます。(よ)さんのロゴは非常にメンテナンスが行き届いていて、現在走行距離10万キロ近くに達しているわりには、エンジン内部は結構キレイでした。しかし日頃のメンテナンスだけではどうしようもないヨゴレが溜まります。その辺りをこの後の画像で確認していただければ、私も写真を撮りながら作業をした甲斐があるというものです。

オーバーホール前のエンジンルームです。これから手を付けていきます。

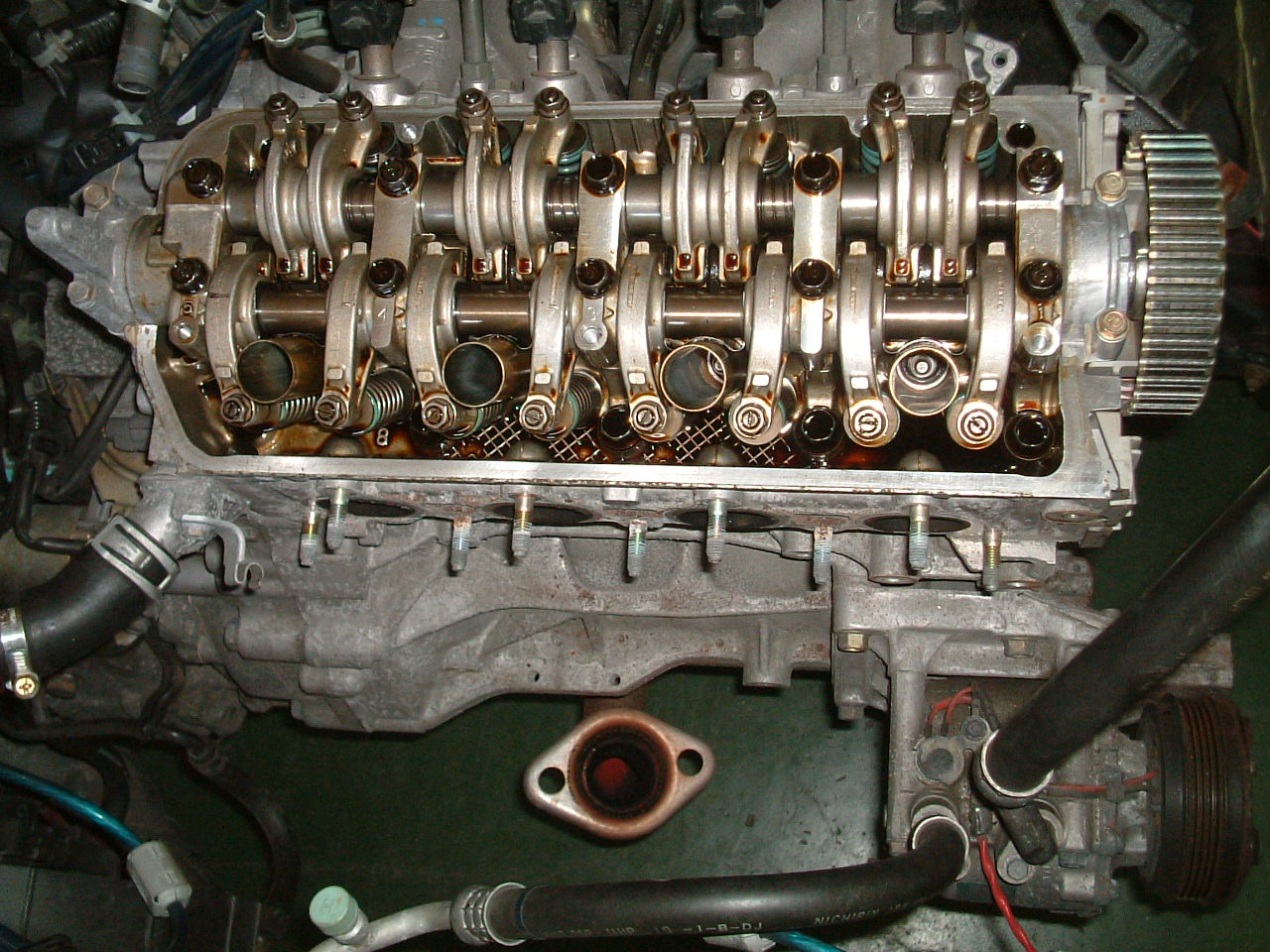

ヘッドカバーを外した所。オイルメンテ良好の為、非常にキレイです。オイル交換をしていないクルマはスラッジ(黒いドロドロの物質)が溜まっています。オイルメンテが良くても、長くアイドリングを続ける環境にあるクルマは全体的に飴色(べっこう飴みたいな色)になります。

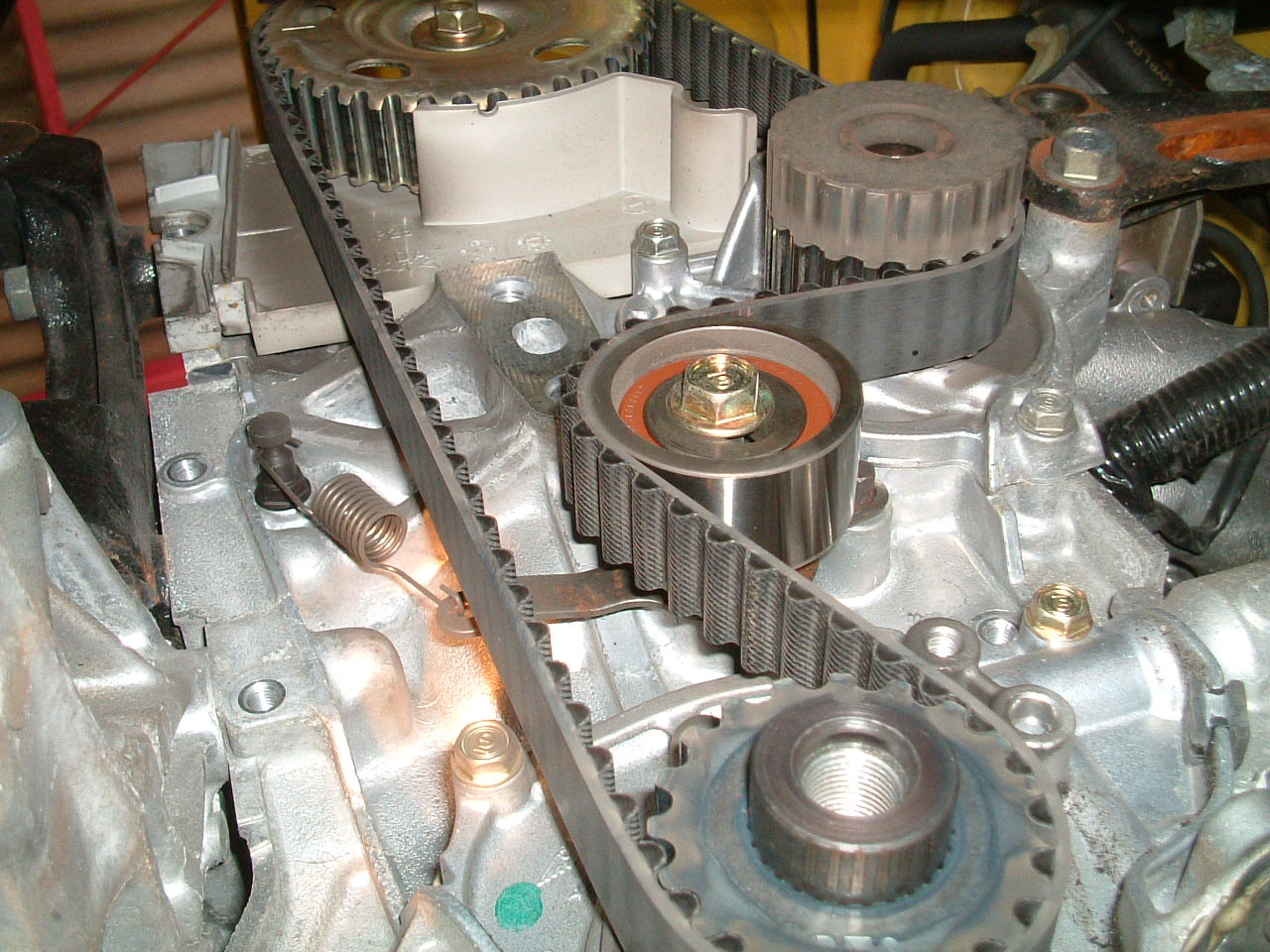

タイミングベルトを外す前に、エンジン下部からのワンショット。一番上からカムシャフトプーリー、ウォーターポンププーリー、ベルトテンショナー、そしてクランクシャフトプーリーです。ちなみにクランクは写真で見て、反時計回りで回転します。

触媒一体型エキゾーストマニホールド。触媒の暖気時間が早く、エンジン冷間時から排気ガスの浄化を開始できるという特長があります。

いよいよヘッドが取り外されます。後はヘッドボルトを外すだけです。

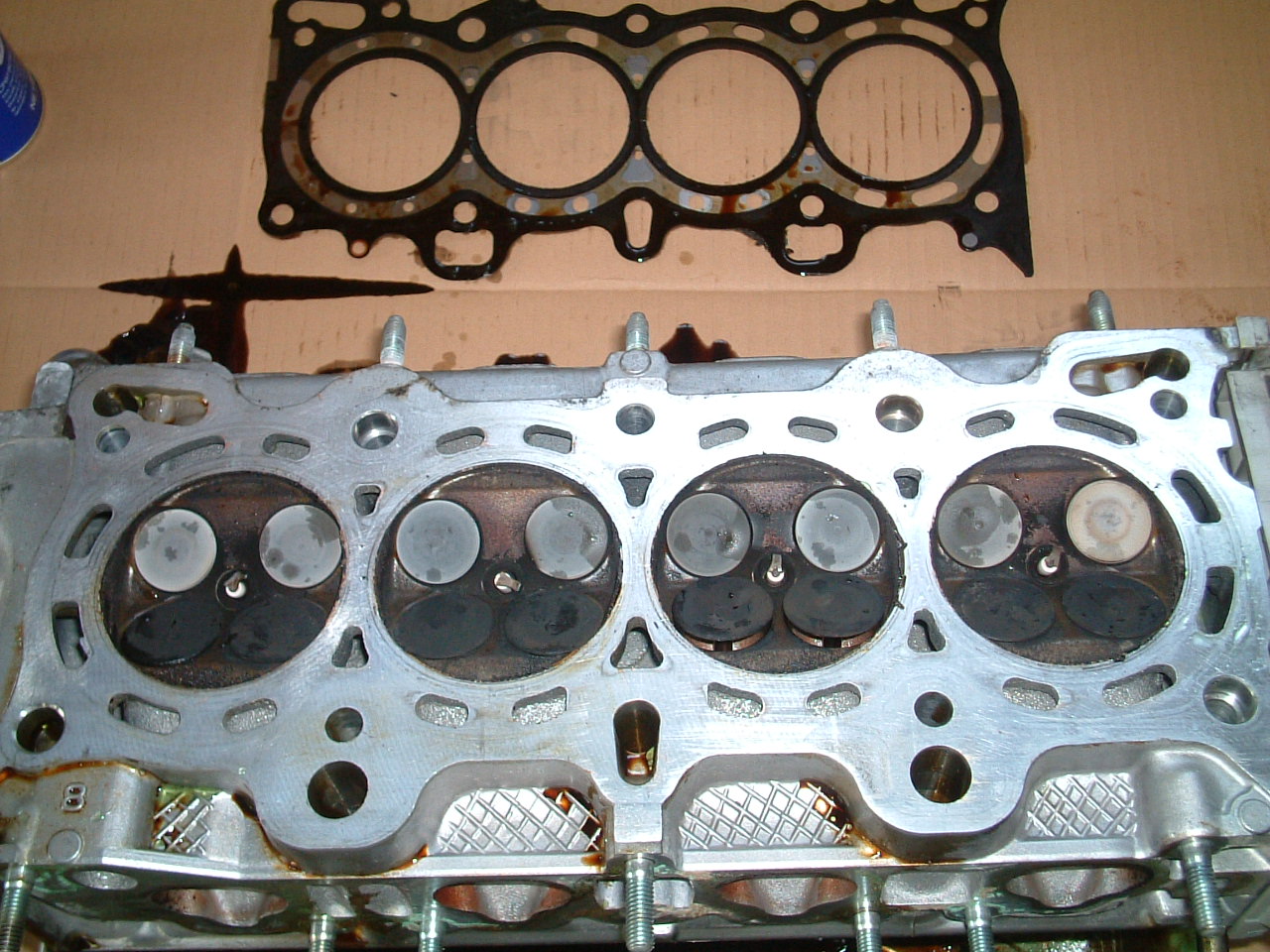

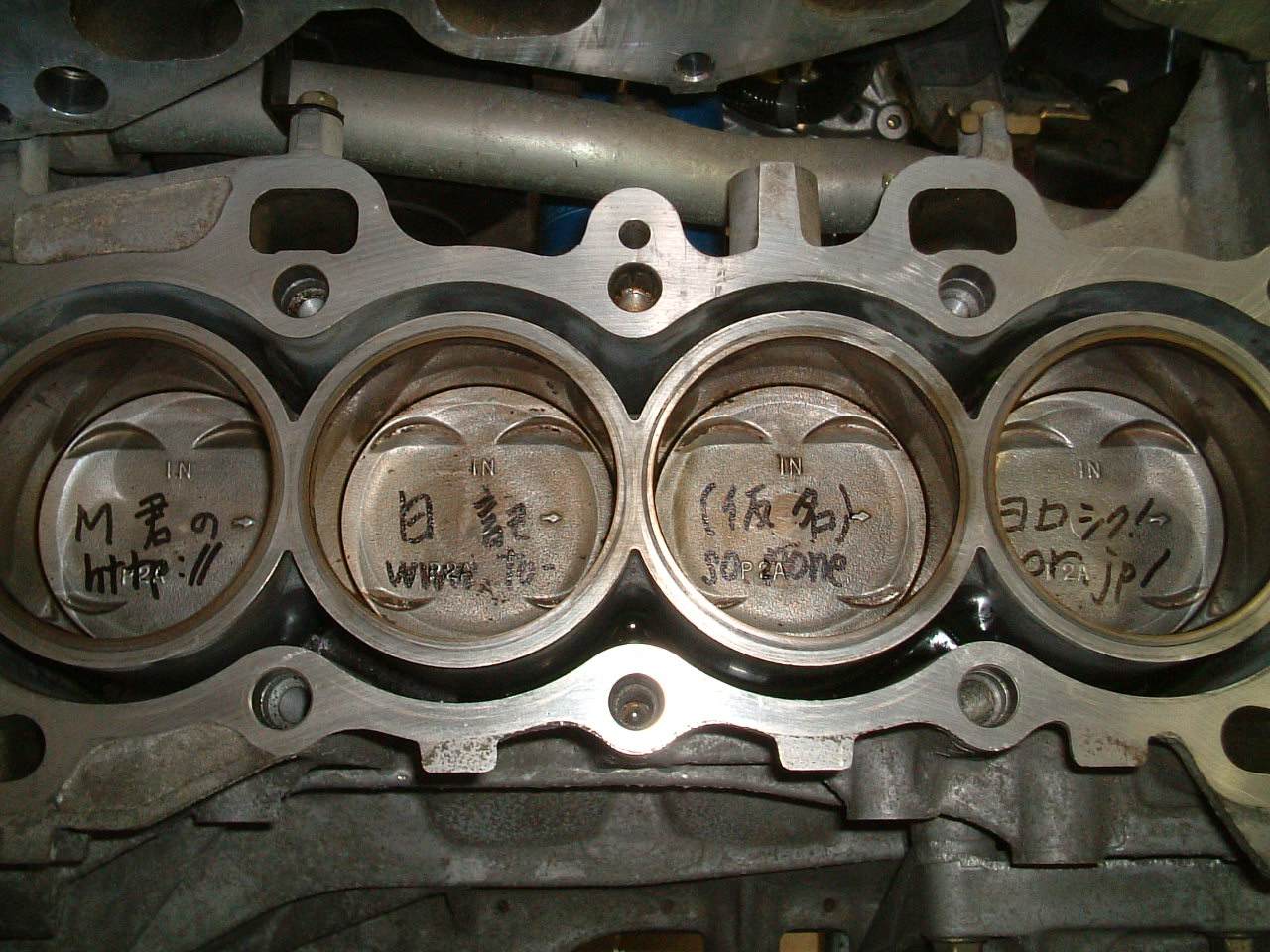

シリンダーヘッドが外れました。ピストンが4つ見えます。右(タイミングベルト側)から順に1番、2番、3番、4番シリンダーです。シリンダーの周りの溝はウォータージャケットで、冷却水が通ります。シリンダーのちょうど真ん中上部にある茶色い小さな穴はエンジンオイルの通路です。オイルポンプで汲み上げられたオイルはここを通ってシリンダーヘッドを潤滑します。長方形や楕円型の茶色い穴はヘッドの潤滑を終えたオイルがオイルパンに落ちて行く通路です。

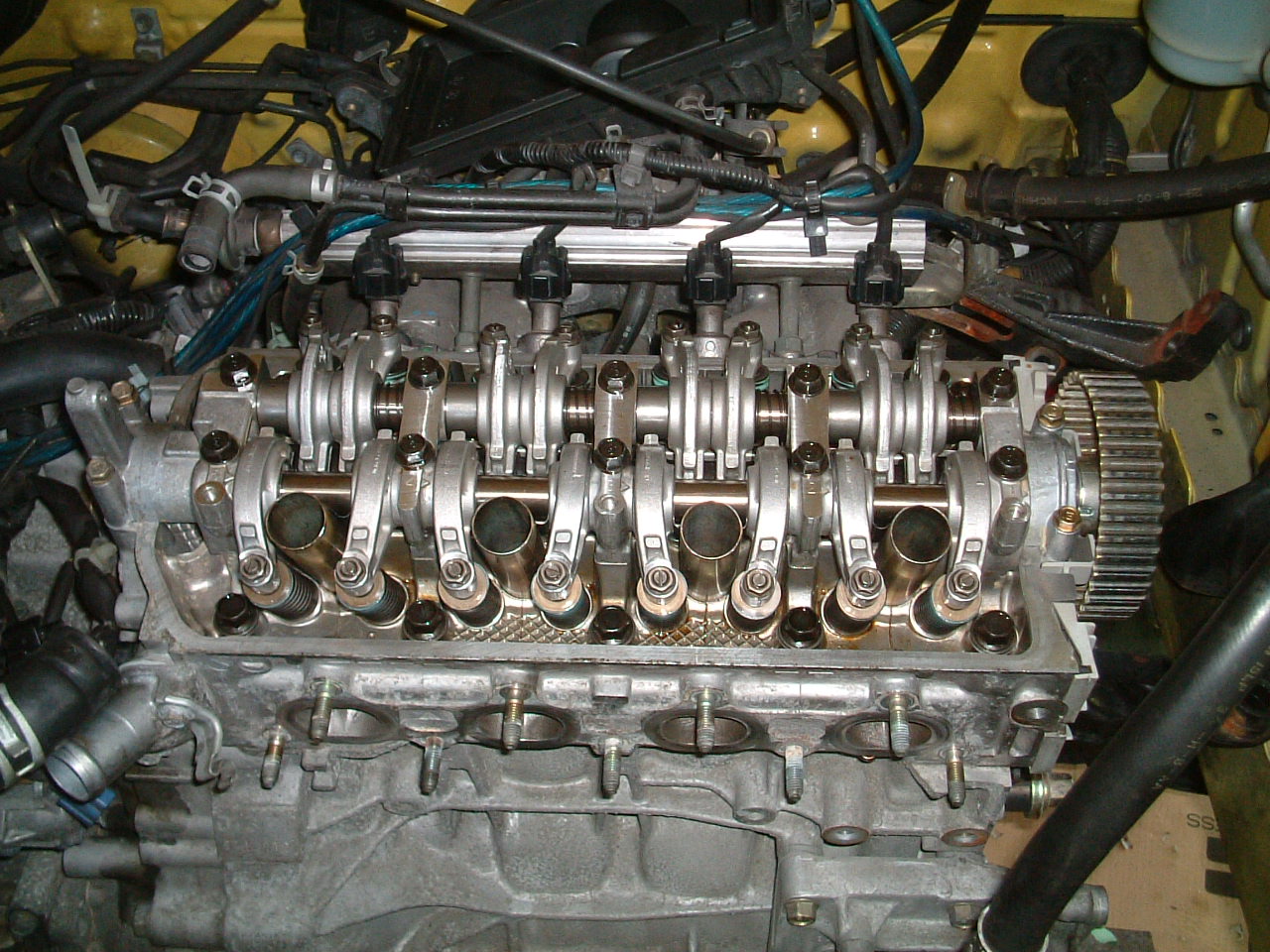

シリンダーヘッドアッセンブリーです。これをバラバラにしていきます。

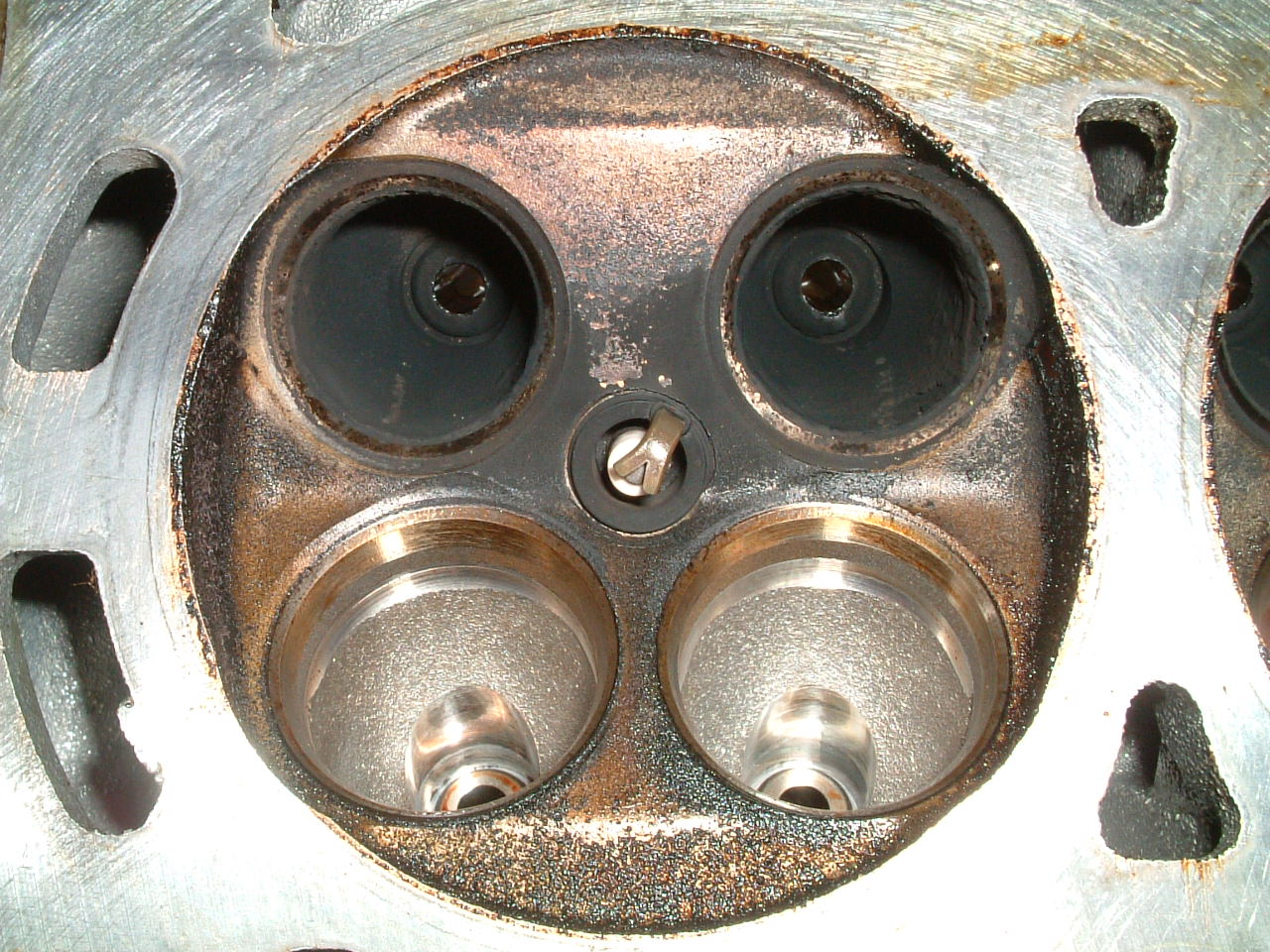

燃焼室です。大きい方が吸気バルブ、小さい方が排気バルブ。排気バルブの方が高温にさらされる為、白く焼けているのがわかります。奥にあるのはヘッドガスケットです。分解時は新品に交換します。

カムシャフト。SOHCエンジンなので当然1本のみです。

おむすび型のカムの頂上付近が摩擦の為にピカピカに光っているのがわかります。しかし交換が必要なほど磨耗しているわけではありません。カムプロフィールは一般的にバルブを早く開け、ゆっくり閉じるように作られます。ちなみに高回転用は尖ったカタチ、トルク型は丸いカタチをしています。ロゴはどちらかというと円形です。

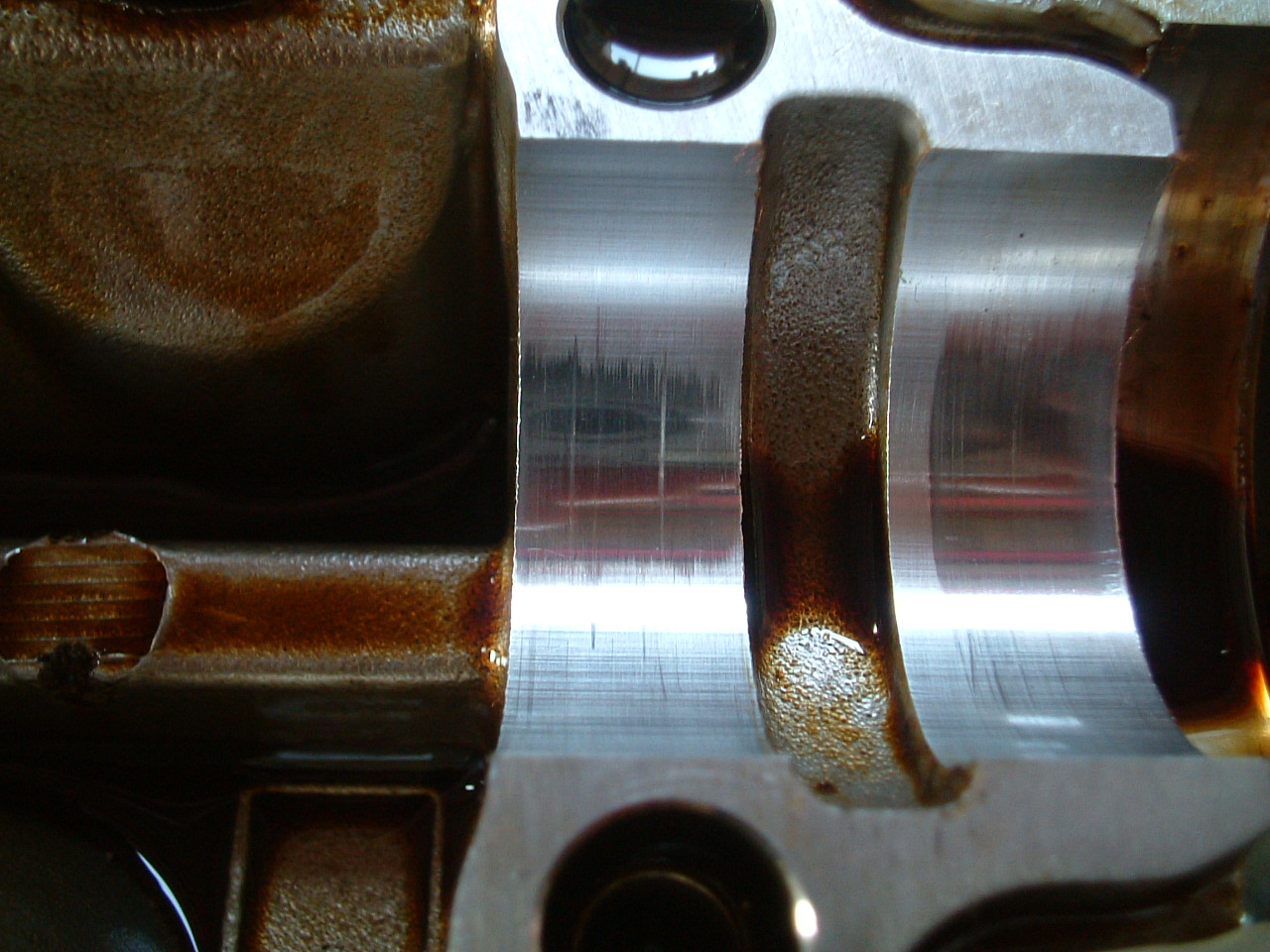

シリンダーヘッドのカムジャーナル(カムシャフトの軸受け)部です。カム同様、光っている所は摩擦を受けている部分です。良く見るとうっすらと線キズがあります。交換が必要なレベルでは全くありませんが、これだけオイルメンテがしっかりしているクルマでも油膜切れが起こりやすい部分なのです。「エンジン焼き付き」とは主にこの部分にオイルが回らなくなり、カムシャフトがジャーナル部と固着することです。ひどい時にはカムシャフトがネジ折れることがあります。

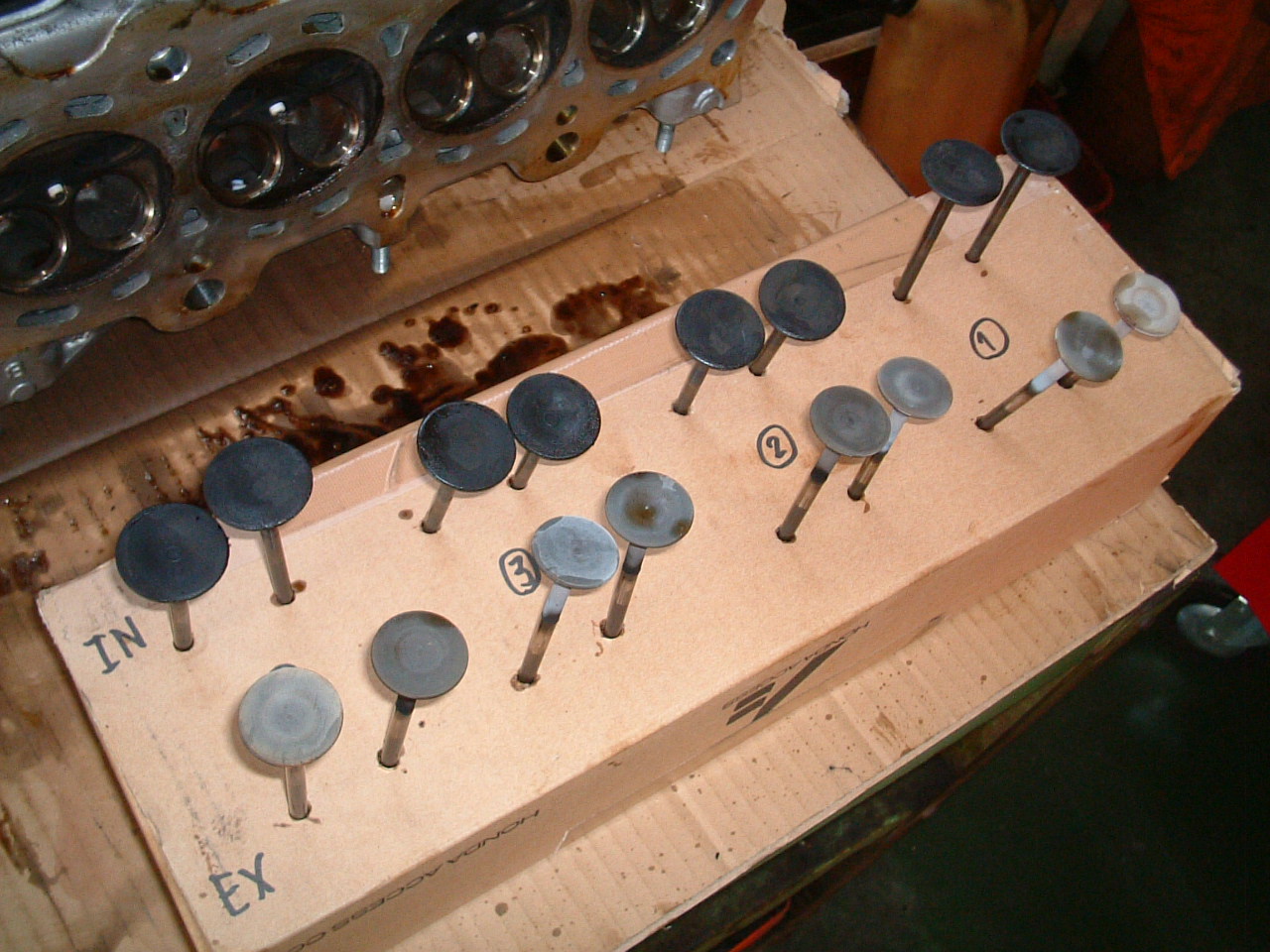

外したバルブはこのように整理して保管します。アタリが付いている為、同じ部品が複数であっても、元あった所にまた組み付けるのが基本です。

排気バルブのアップ。バルブステムの光っている部分がストロークしていた所です。排気ガスのススが溜まり、ステムがひとまわり太くなっているのがわかります。

こちらは吸気バルブ。傘部分に黒くこびりついているのはカーボンです。カーボンが溜まるとバルブの重量が増え、バルブサージングの原因になります。自転車の世界ではカーボンは軽くて丈夫で重宝されますが、エンジンの中では邪魔者です(笑)。

燃焼室。ススやカーボンが溜まっています。しかしハイオクガソリン使用車だった為、吸気ポートはとてもキレイです。レギュラーガスを使用していると赤茶色いヨゴレが付いているはずです。スパークプラグ(スプリットファイヤー製)がまだ取り付けられたままなのがわかります。

ちょっと休憩・・・。

ワイヤーブラシやサンドペーパー等を駆使して磨きます。

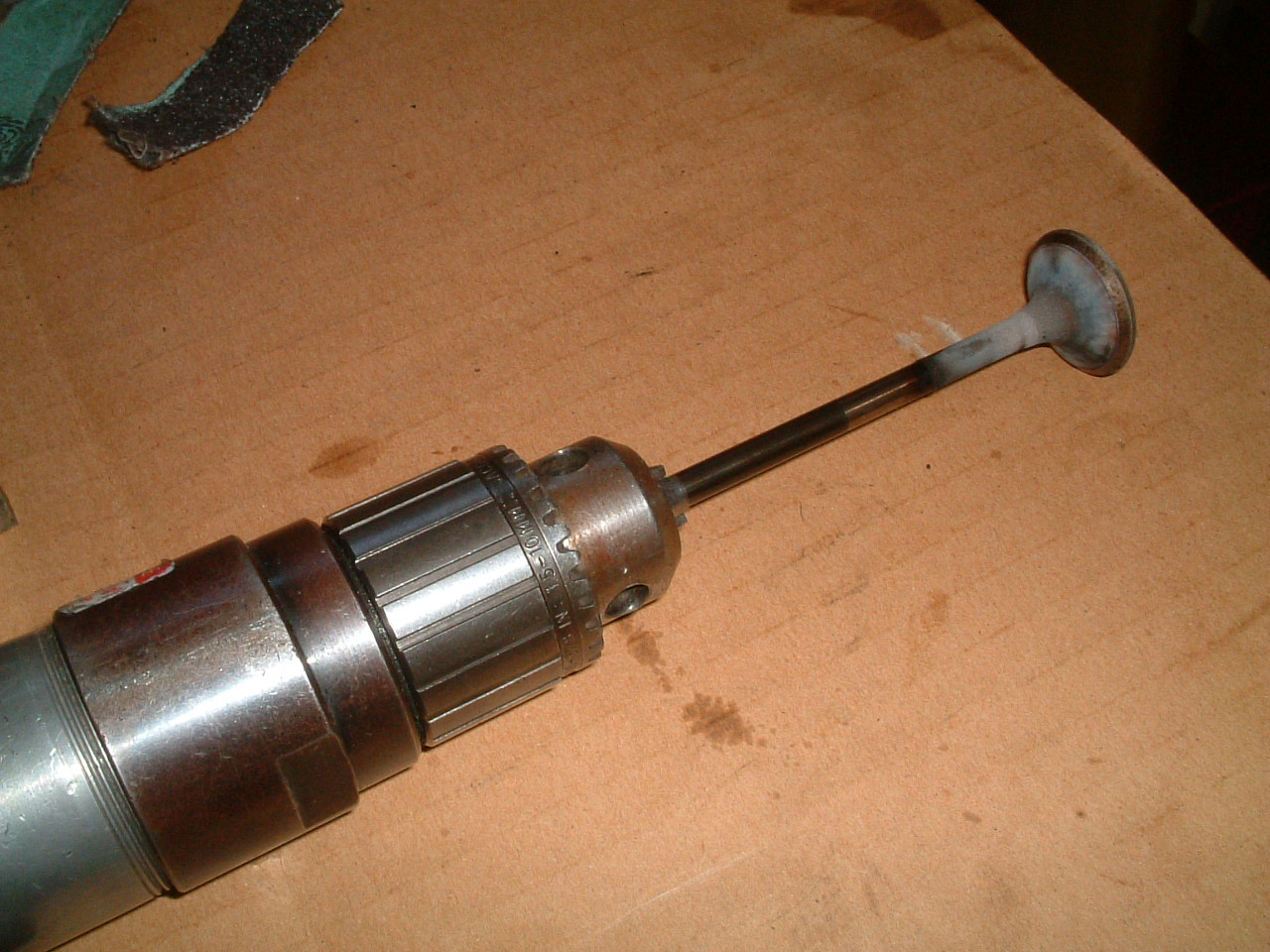

バルブはこのようにエアドリルに装着します。このまま回転させ磨いていきます。もし曲がりがあればバルブが振れるので良くわかります。16本全てのバルブにおいて、曲がりはありませんでした。ていうか、普通に乗っていれば曲がることなんてまずありません。

右2本が磨いたものです。さらに磨けばもっとピカピカになりますが、バルブ表面にはモリブデンコーティングが施されているので、それを全部剥ぎ取るのは良いやり方ではありません。

バルブ全てを磨いたら、次はバルブシートの摺り合わせをやっていきます。このバルブコンパウンドを使います。滅多に使うものではないので、缶のデザインに昭和の香りを感じますが、中身には問題ありませんのでご心配なく。

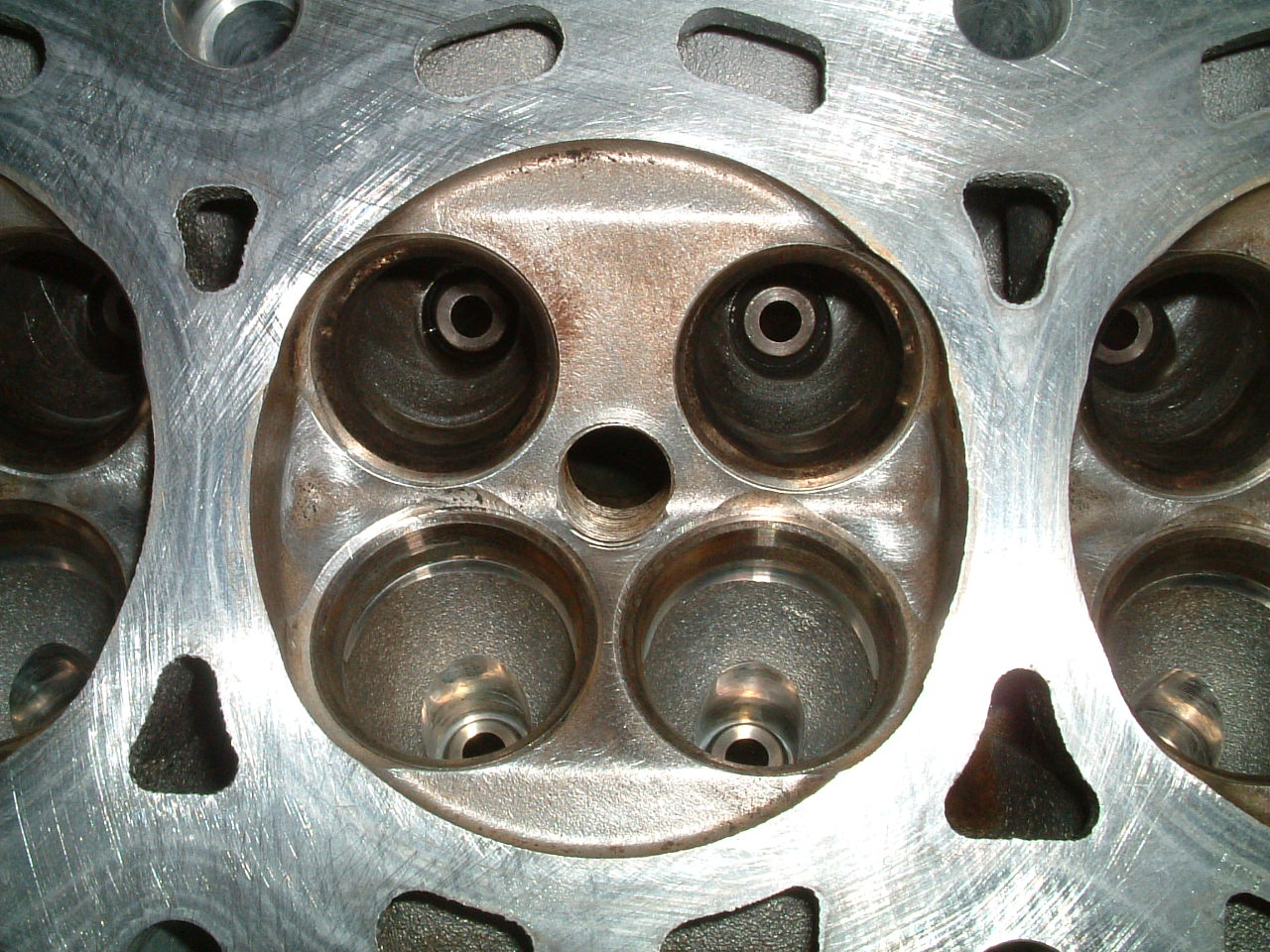

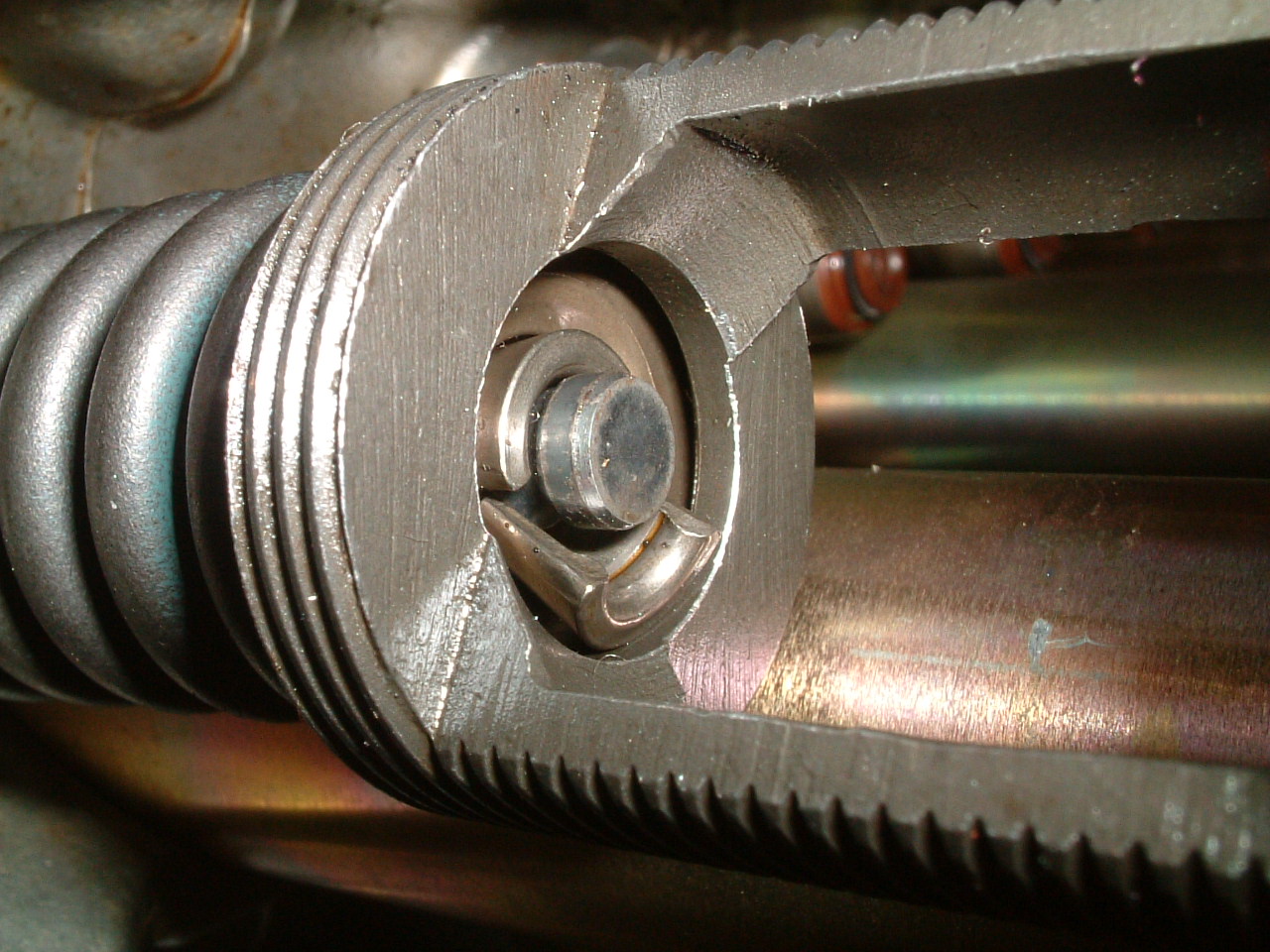

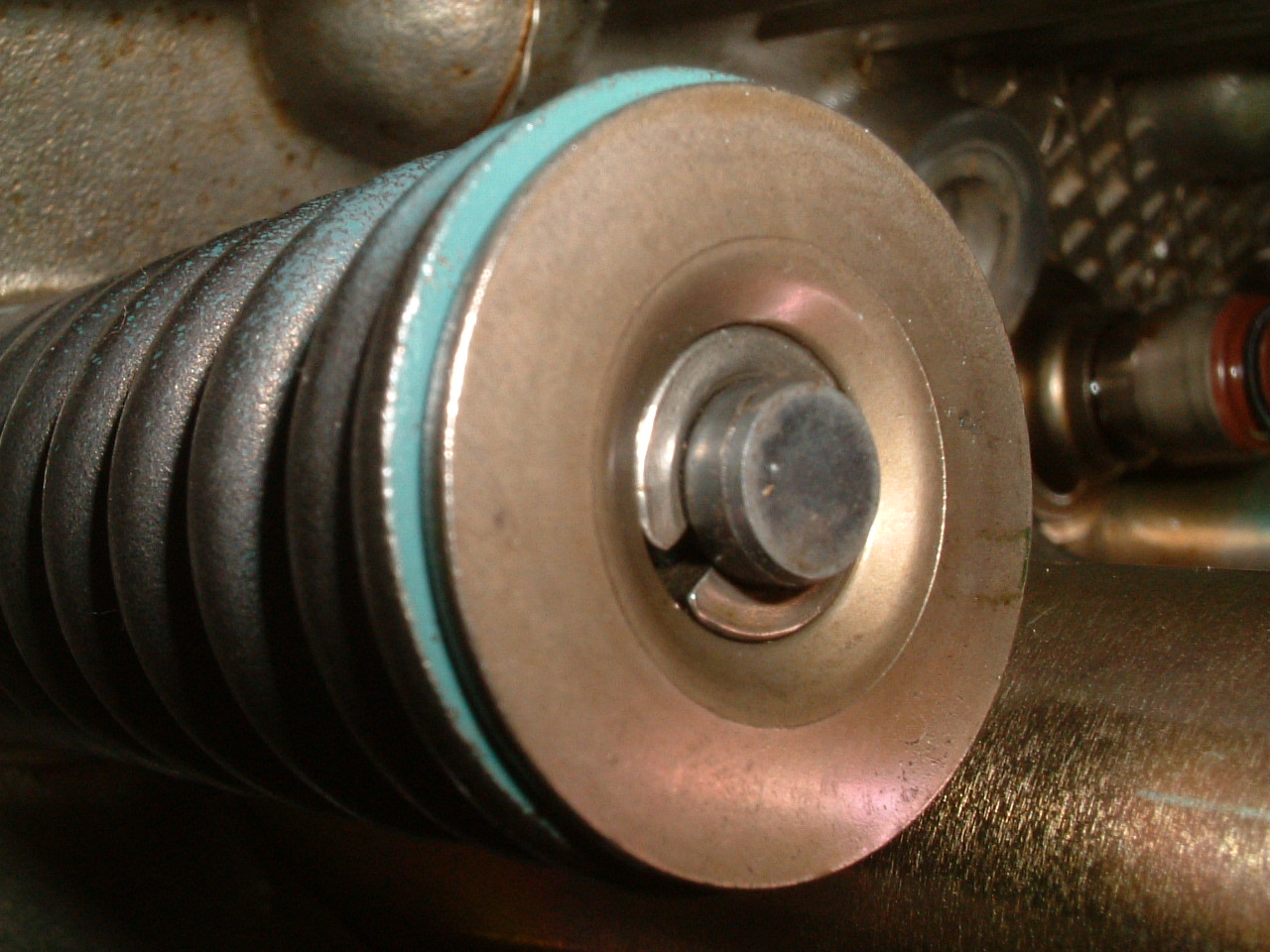

右のバルブシートが摺り合わせ後のものです。シルバーのツヤ消し状態になっている部分が研摩された部分です。

同じく右のバルブが摺り合わせ後のもの。バルブとバルブシートの密着を良くするだけでなく、バルブの熱をスムーズにヘッドに逃がす効果があります。

全てのバルブの摺り合わせ作業が終わりました。次はバルブをヘッドに組み付けていきます。

バルブスプリングコンプレッサーという特殊工具を使います。丸い缶の中にたくさんある小さなものはバルブコッタです。

スプリングコンプレッサーでバルブスプリングを圧縮し、バルブステム先端の溝にコッタを2つずつ入れます。この時小さなマイナスドライバーを使用しますが、すぐに磁気を帯び、コッタがくっついて作業がしにくいので、私は電気配線用のものを使います。手先の器用さが要求される作業です。

バルブが取り付けられた状態。プラスチックハンマーで数回叩きコッタをなじませます。

全てのバルブが取り付けられました。4気筒でも疲れるのにV型12気筒なんてどうなるのでしょうか・・・。

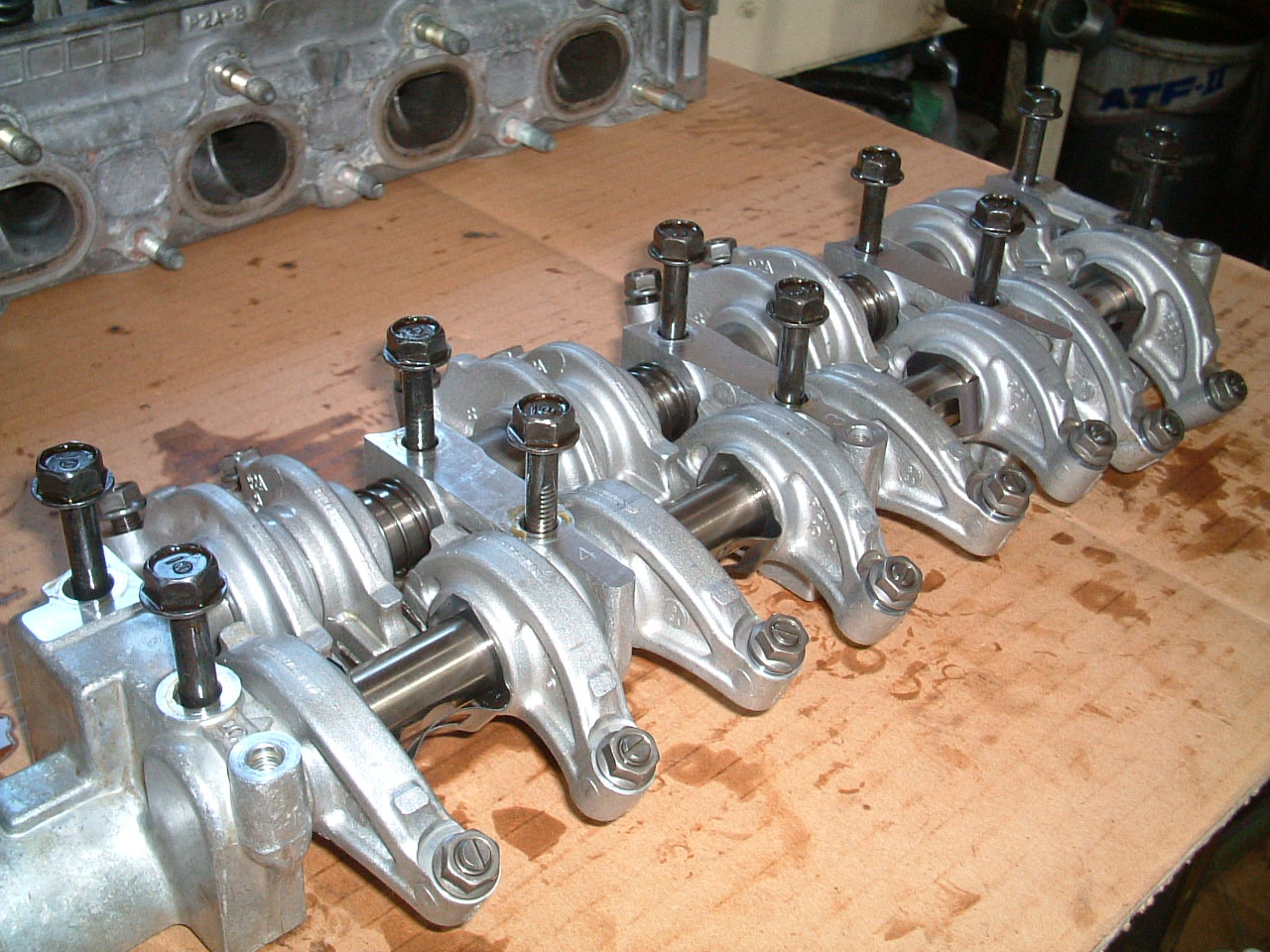

次はバラバラにして灯油で洗浄しておいたロッカーアームを組み立てます。

ロッカーアームのアップ。ロッカーアームシャフトが通る穴の内側に溝が掘られています。油膜を保持する為の工夫です。

ロッカーアームが組み立てられました。それぞれのロッカーアームはスプリングにより外へ押し付けられているので、写真にある黒いボルトを抜くとバネの力でビヨ〜ンとバラバラになります。組み立てるにはコツが必要です。

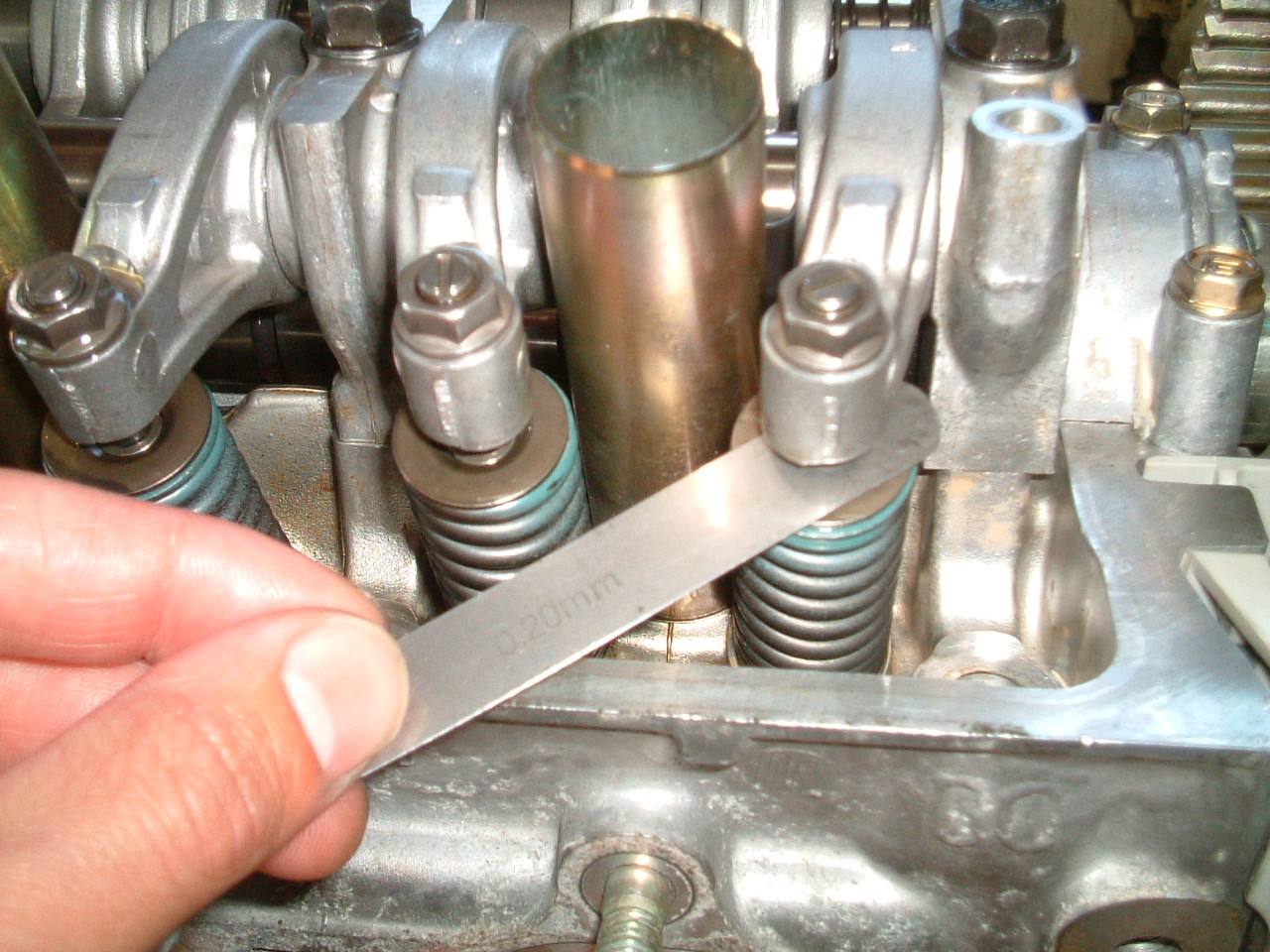

ロッカーアームアッセンブリーをヘッドに取り付け、このシックネスゲージでバルブクリアランスを調整します。

このような感じで調整、測定します。地味な作業の割にはエンジンの調子に大きく関わってくるので重要な作業です。実は私はこの作業が苦手です(笑)。これが済んだらとりあえずヘッドオーバーホールは終了です。

次はピストンの方の作業をします。

その前にちょっと休憩・・・。

シリンダー内壁に目立ったキズはありません。

ピストンも燃焼室同様、ワイヤーブラシ等を使用して磨きます。矢印の刻印はその方向をタイミングベルトに向けて取り付けろというサインです。今回はピストンを分解することは無いので関係ありませんが。

磨いたピストンに落書きをしておきました。私はエンジンオーバーホールをする度に、このようにピストンヘッドに自分にしかわからないサインをします。性能的に全く問題ありませんが、清滝は遅くなるかもしれません(笑)。

新品のヘッドガスケット。3枚の金属のプレートが端にある銅のリベットで重ねられている構造です。

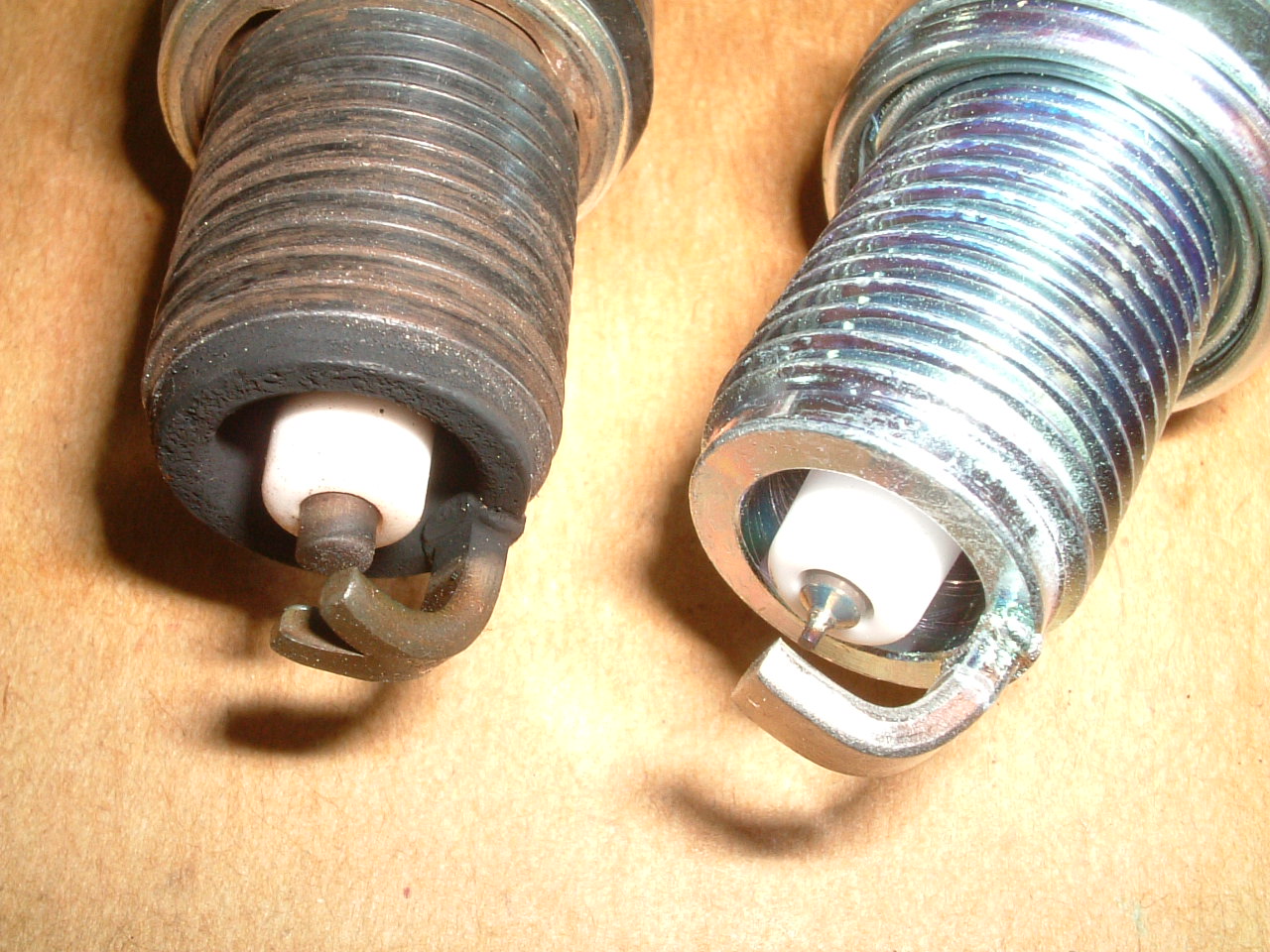

新旧スパークプラグ。左のスプリットファイヤーから右のNGKイリジウムプラグに交換します。どちらもとても高価なプラグです。

シリンダーブロックにシリンダーヘッドを乗せた状態。ここからは基本的に分解時と逆の手順で組み立てていきます。

プラグコードも交換して、ハイ完成です。ラジエター液を補充しエンジンオイルを交換してイザ始動!何回やってもこの瞬間は緊張します。

丸2日かけての作業を長々と紹介しました。ツーリングやレースなどのイベントで(よ)さんのロゴに乗る機会があったら、これらの小さな部品の寄せ集まりが全て正常に機能し、アナタを乗せて走っているということに想いを馳せてみて下さい。